コーヒー講座20 ― 2011/01/17 15:01

9:30-16:30 (昼食休憩1時間)

受講料:SCAJ会員15,000円 非会員20,000円

受講者:32名 講師:関根伸慈氏(SCAJテクニカルスタンダード委員会 委員長)

カッピングスプーンとエプロンは持参。

このセミナーは人気高のようで応募が60名以上あり、

自分は運よく抽選にあたり受講できた。

このセミナーは人気高のようで応募が60名以上あり、

自分は運よく抽選にあたり受講できた。

座学と実習による構成で大枠は以下。

1.座学 約1時間半

・スペシャルティーコーヒーの定義

・カッピングの意義、目的

・カッピングの技術に関する基本事項

・SCAJ方式のフォームについて

・スペシャルティーコーヒーの定義

・カッピングの意義、目的

・カッピングの技術に関する基本事項

・SCAJ方式のフォームについて

2.実習 カッピング3回

座学のポイントを記しておく

・SCAA方式とSCAJ方式とは評価方法が異なる。

SCAAは評価項目が10項目、各項目10点制

SCAJはCOE方式をベースとする。評価項目数は8、SCAAではスコアとなる

Aroma/FregranceとUniformity(5つのカップの統一性、均一性)の2項目がない。

SCAJの8項目は次の通り。

1.フレーバー

2.後味の印象度

3.酸の質

4.口に含んだ質感

5.カップのきれいさ

6.甘さ

7.ハーモニー/均衡性

8.総合評価

2.後味の印象度

3.酸の質

4.口に含んだ質感

5.カップのきれいさ

6.甘さ

7.ハーモニー/均衡性

8.総合評価

各項目8点満点制。「普通」は4、「すばらしい」は6。

基礎加点が36。

従って8項目全てが「すばらしい」場合は、6×8=48点。

基礎点数36を加えた84点が評価点数となる。

SCAJでは、84点以上をスペシャルティーコーヒーとしている。

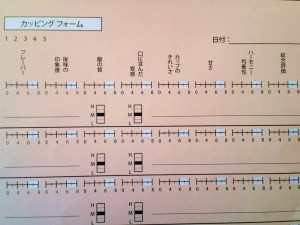

・評価項目のタイミング

液体の温度変化に応じて評価項目を順番に判定していく。

そのためカッピングフォームもその順番とし、SCAA・COE方式と異なる。

液体の温度が高い段階

→【フレーバー】【後味の印象度】のうちの香り

液体の温度が下がった段階

→【酸の質】【口に含んだ質感】

液体の温度がさらに下がった段階

→【甘さ】【カップのきれいさ】【後味の印象度】のうちの持続するコーヒー感が

甘さで消えてゆくか【ハーモニー・均衡性】【総合評価】

液体の熱い時に【酸味の質】【甘さ】【カップのきれいさ】を判断すると

間違いやすい。

そのほか、各評価項目における注意点やカッピングの際の基本的なHow To(口にあてるスプーンの角度、液体のすくいかた、マナー等、細かなところまで取り決めがあり、資料が配布された。

次に実習。第1回目は、4種のコーヒーをカッピング。

あらかじめ2種類がスペシャルティー、他の2種類がコマーシャルであることが告げられていた。

酸味系の2種は判別できたのだが、甘味系の2種がわからず、コマーシャルコーヒーを

スペシャルティーと間違えてしまった。

この4種は、最後に教えられるのだが、コロンビア・ナリーニョのCOE、

コロンビア・コマーシャル、ブラジル・COE、ブラジル・コマーシャルで、

私が誤ったのはブラジルであった。

なぜ誤ったかをカッピング後のセッションで解説してくれたのがよかった。

アロマや酸を強く感じるのが決してよいわけではなく、その質感をきちんと評価することが肝要ということが勉強になった。

カッピング2回目は1回目と全く同じサンプルで、これもコロンビアはすぐにわかるのだが、ブラジルは瞬時には判別できず、習った通り、液体が冷めた時の甘さが素晴らしい方をスペシャルティーとしたのだが、これが正解であった。

カッピング3回目。

1・2回目のサンプルから1種類を抜き、別の新たなサンプルを加える。

但しスペシャリティーかコマーシャルかはわからない。

結果は3種がスペシャルティー、1種がコマーシャルであり、何とか判別はできたが、

自分は評価点を低くする傾向があり、もう少し高く与えても良いことが分かった。

因みに3回目の評価点数を講師、アドバイザーとして来られていたSCAJの林秀豪会長、

自分の分を後学のために記しておく。

自分の分を後学のために記しておく。

①コロンビア・COE

②グアテマラ・インフェルト農園 パカマラ種

③ブラジルCOE

④コロンビア・コマーシャル

林会長

①86 ②93 ③86.5 ④68

このグアテマラは世界最高の農園と仰られていた。

関根講師

①86.5 ②90 ③85 ④69

自分

①81 ②87 ③82 ④67

今回のセミナーでは、前述のSCAJ林会長がアドバイザーとして参加しており、

実習中はスプーンの持ち方や、スプーンにすくうコーヒーの量、コーヒーのすすり方等、基本スキルを細かく指導するだけではなく、大型やかんを持ってひとつひとつのカップに湯をさす作業まで手伝われていたのが印象に残る。

この日は大勢のボランティアが進行上必要だったようだが、かの丸山健太郎氏までもが

運営を細かくサポートしていたのには正直驚いた。

コーヒー豆の評価方法は実に様々だ。

SCAA方式を採る堀口俊英氏(SCAJ理事)、カッピングだけではなく、きちんと抽出して

判断すべきという田口護氏(SCAJ副会長)、

そしてCOE方式を採りいれるSCAJ(テクニカルスタンダード委員会)、

こうした相違はそのままコーヒー業界の商業派閥と見てとれるのが面白いが、

自分としては方式は違えどスキルは磨き続けねばならないと実感した次第である。

最近のコメント